- Публикации

Scopus:

1. Hybrid feature-based neural network regression method for load profiles forecasting

В данном исследовании рассматривается острая необходимость в усовершенствованных моделях прогнозирования спроса, способных точно предсказывать потребление энергии, особенно с учётом различных географических и климатических условий. В работе предлагается новая модель прогнозирования спроса, которая объединяет методы кластеризации и инженерии признаков с регрессией на основе нейронных сетей, при этом особое внимание уделяется учёту корреляции с температурой воздуха. Эффективность модели оценивалась на основе эталонного набора данных из Тетуана (Марокко), где существующие методы прогнозирования демонстрировали значения RMSE в диапазоне от 6429 до 10 220 [МВт⋅ч]. В отличие от них, предлагаемая модель достигла существенно более низкого значения RMSE — 5168, что свидетельствует о её превосходстве. Последующее применение модели для прогнозирования спроса в Астане (Казахстан) в рамках тематического исследования дополнительно подтвердило её эффективность. Сравнительный анализ с базовой нейронной сетью показал заметное улучшение: предложенная модель достигла значения MAPE в 5,19%, тогда как у базовой модели этот показатель составил 17,36%. Эти результаты подчёркивают потенциал предлагаемого подхода в повышении точности прогнозирования спроса, особенно в разнообразных географических контекстах, за счёт использования климатических факторов. Методология также демонстрирует перспективность для более широких применений, таких как прогнозирование наводнений, оценка урожайности сельскохозяйственных культур и управление водными ресурсами.

Satan A. et al. Hybrid feature-based neural network regression method for load profiles forecasting //Energy Informatics. – 2025. – Т. 8. – №. 1. – С. 19. https://doi.org/10.1186/s42162-025-00481-0

2. Spatiotemporal Analysis of Soil Moisture Variability and Precipitation Response Across Soil Texture Classes in East Kazakhstan

Изучение гидрологического режима рек различных регионов мира выявило необходимость включения влажности почвы в модели прогнозирования наводнений. В данной работе исследуется характер зависимости влажности почвы от гранулометрического состава почв Восточно-Казахстанской области. Использовались данные реанализа ERA-5-land, почвенные карты, гидрогеологические карты и метеорологические данные Казгидромета. Годы для анализа были выбраны в связи с различными условиями увлажнения. В данном исследовании анализировалась влажность почвы в корнеобитаемом слое (на глубине 0–28 см). Разработан алгоритм на основе JavaScript в Google Earth Engine для анализа влажности почвы и суммарного количества осадков по пяти категориям индекса гранулометрического состава почв за вегетационные периоды (апрель–сентябрь) 2013, 2022 и 2023 годов. Окончательная картографическая обработка и анализ пространственного распределения проводились в ESRI ArcGIS Pro 3.3. Исследование связи влажности почвы с различными гранулометрическими составами почв Восточно-Казахстанской области выявило несколько ключевых тенденций. Максимальные значения влажности почвы для каждого гранулометрического класса из года в год меняются незначительно. Минимальные значения влажности почвы колеблются сильнее. Регрессионный анализ демонстрирует статистически значимую связь между осадками и влажностью почвы. Наилучшие результаты достигаются при использовании лага в один день для 2013 года и различных оптимальных лагах для 2022 и 2023 годов (от 1 до 3 дней) в период с наибольшим количеством осадков (6–9 месяцы), с применением фильтрации для удаления дней с незначительным количеством осадков.

Chernykh, D., Biryukov, R., Bondarovich, A., Lubenets, L., Pavlenko, A., Rakhymbek, K., Revenko, D., & Zhantassova, Z. (2025). Spatiotemporal Analysis of Soil Moisture Variability and Precipitation Response Across Soil Texture Classes in East Kazakhstan. Land, 14(6), 1136. https://doi.org/10.3390/land14061136

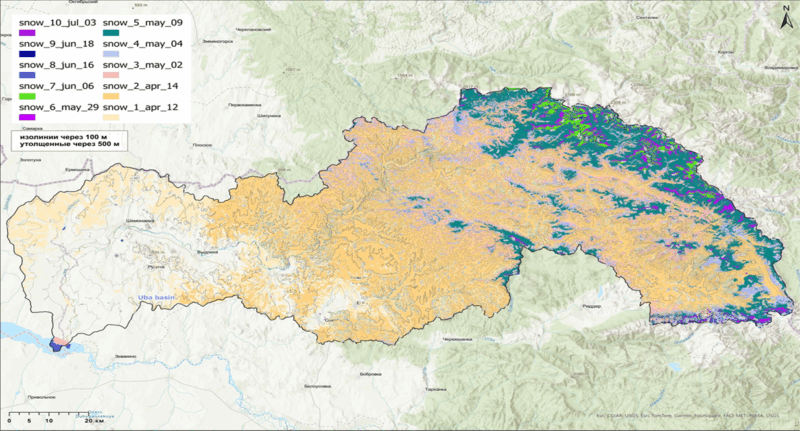

3. Assessment of Maximum Snow-Water Equivalent in the Uba River Basin (Altai) Using the Temperature-Based Melt-Index Method

Оценка максимальных запасов снега в горах важна для понимания механизма их формирования, а также для гидрологических расчетов. Низкая плотность наблюдательной сети и высокая сложность наземных снегомерных работ обусловили широкое применение дистанционных методов получения таких данных. В данной работе рассчитан максимальный запас воды в бассейне реки Уба на период 2020–2023 гг. на основе данных

со спутника Sentinel-2 о положении сезонной снеговой линии, полученных с использованием температурно-индексного метода. Определены коэффициенты снеготаяния для метеорологических станций Змеиногорск, Шемонаиха и Риддер. Построены карты распределения максимальных запасов снега в бассейне реки Уба. Выявлены особенности пространственной дифференциации снежного покрова в зависимости от высоты местности, экспозиции склонов и удаленности от водоразделов. Установлено, что высотное распределение снежного покрова на северных и южных макросклонах хребтов асимметрично: в западной части котловины, в диапазоне высот 500–1200 м, максимальные запасы воды в снежном покрове больше на южных склонах, но увеличиваются на северных склонах выше 1200 м. В восточной части котловины они всегда больше на северных склонах. Наибольшие различия в распределении снежного покрова между склонами наблюдаются вблизи водоразделов.

Bykov, N. I., Birjukov, R. Y., Bondarovich, A. A., Zhakiyev, N. K., & Djukarev, A. D. (2025). Assessment of Maximum Snow-Water Equivalent in the Uba River Basin (Altai) Using the Temperature-Based Melt-Index Method. Climate, 13(6), 117. https://doi.org/10.3390/cli13060117

4. The Calculation and Mapping of the Moisture Indices of the East Kazakhstan Region for the Preventive Assessment of the Climate–Hydrological Background

Оценка гидрологических функций ландшафтов и ландшафтно-гидрологического фона является важным инструментом минимизации ущерба от рек и предотвращения водных конфликтов в условиях дефицита данных для гидрологического моделирования. Для оценки климато-гидрологического фона Восточно-Казахстанской области использовались гидротермический коэффициент Селянинова и коэффициент увлажнения Высоцкого-Иванова. Восточно-Казахстанская область является типичным континентальным засушливым и полузасушливым регионом. Наличие горных хребтов, таких как Алтай, обуславливает большое разнообразие климата и окружающей среды в регионе. Для расчетов использовался набор данных по 30 метеостанциям за период 1961–2023 гг. Для построения карт коэффициентов применялись три метода интерполяции и ландшафтная экстраполяция. За период наблюдений значения индексов увлажнения на метеостанциях региона колебались в широких пределах. Оба коэффициента находятся в диапазоне от экстрааридного до экстрагумидного климата.

Chernykh, D., Rakhymbek, K., Biryukov, R., Bondarovich, A., Lubenets, L., & Baiburin, Y. (2025). The Calculation and Mapping of the Moisture Indices of the East Kazakhstan Region for the Preventive Assessment of the Climate–Hydrological Background. Climate, 13(7), 142. https://doi.org/10.3390/cli13070142

КОКНВО:

1. Flood Risk Mapping in The Irtysh River Basin Using Satellite Data

Наводнения являются одними из самых частых и разрушительных природных катастроф, вызывая значительный экономический ущерб и человеческие жертвы по всему миру. Эффективное управление рисками наводнений зависит от точных методов моделирования, способных предсказывать уязвимые территории и оценивать потенциальные последствия. В данном исследовании моделируется динамика наводнений в бассейне реки Иртыш вблизи города Усть-Каменогорска (Восточный Казахстан), подверженного сезонным паводкам, с использованием спутниковых снимков высокого разрешения и цифровых моделей рельефа. Основной целью работы является визуальное моделирование рисков наводнений на основе характеристик рельефа. В исследовании используются спутниковые изображения, предоставляемые платформой Mapbox, которая объединяет данные MODIS, Landsat 7, Maxar и Google Earth Engine, обеспечивая доступ к изображениям Sentinel-2 с отражательной способностью поверхности при разрешении 10 метров. Для моделирования затоплений применяются данные о высотах из глобальной цифровой модели рельефа Copernicus с разрешением 30 метров.

Моделирование наводнений включает расчет глубины затопления относительно высоты рельефа, что позволяет по каждому пикселю определить, окажется ли он под водой. Сценарии моделирования предполагают поэтапное повышение уровня воды с целью генерации последовательности изображений, отражающих динамику затопления во времени. В исследовании также рассматриваются гидравлические характеристики почвы и акцент делается на визуализации рисков наводнений на основе данных рельефа и изменений уровня воды. Результаты моделирования показывают, что в первую очередь затоплению подвергаются берега реки, при этом водные потоки распространяются с северо-запада города. Критически важная инфраструктура становится уязвимой, когда уровень воды превышает 2 метра от самой низкой точки рельефа. Эти результаты подчеркивают потенциал использования спутниковых изображений высокого разрешения и данных о рельефе местности для оценки рисков наводнений и повышения готовности городов к паводкам. Полученные данные предоставляют ценные сведения о развитии наводнений, способствуя принятию более обоснованных решений в целях снижения последствий стихийных бедствий.

Rakhymbek K., Zhomartkan N., Nurekenov D., Zhantassova Z. Flood Risk Mapping in The Irtysh River Basin Using Satellite Data //Scientific Journal of Astana IT University. – 2024. – Т. 19. – С. 140-149. https://doi.org/10.37943/19LRYW4856.

2. High-Resolution Satellite Estimation of Snow Cover for Flood Analysis in East Kazakhstan Region

Повышающаяся частота экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата, делает прогнозирование наводнений особенно актуальной задачей, в частности для горных регионов, где таяние снега является основным фактором сезонных паводков. В данном исследовании рассматривается применение методов оценки снежного покрова для анализа динамики таяния снега и его потенциального влияния на риски наводнений в бассейнах рек Ульба и Уба в Восточном Казахстане.

Для достижения этой цели используется мультиспектральная спутниковая съёмка высокого разрешения из набора данных Sentinel-2 Surface Reflectance. Анализ охватывает изображения, собранные в период с марта по октябрь за 2021–2024 годы. Обработка данных осуществляется в платформе Google Earth Engine с применением строгой фильтрации на основе пространственного пересечения с исследуемыми бассейнами и доли облачных пикселей, что обеспечивает высокое качество данных для анализа снежного покрова. В исследовании применяются несколько дистанционных индексов для оценки снежного покрова. Нормализованный дифференциальный снежный индекс (NDSI) рассчитывается с использованием зелёного и коротковолнового инфракрасного каналов для определения пикселей, покрытых снегом. Доля снежного покрова (fractional snow-covered area, fSCA) вычисляется на основе NDSI с применением эмпирического уравнения ‘FRA6T’, что позволяет получить более детальное представление о распределении снега по территории бассейнов. Дополнительно применяется пороговое значение отношения ближнего инфракрасного диапазона к коротковолновому инфракрасному, что минимизирует путаницу между снегом и водой, особенно вблизи водоёмов и в периоды активного таяния. Полученные карты снежного покрова и значения fSCA обеспечивают подробное представление о распределении снега и динамике его таяния, способствуя оценке роли снежного стока в развитии паводковых рисков. Полученные выводы могут использоваться для уточнения моделей прогнозирования наводнений, совершенствования систем раннего предупреждения и поддержки обоснованного управления водными ресурсами в уязвимых регионах.

Alzhanov A., Nugumanova A. High-Resolution Satellite Estimation of Snow Cover for Flood Analysis in East Kazakhstan Region //Scientific Journal of Astana IT University. – 2024. – Т. 19. – С. 118-127. https://doi.org/10.37943/19VUAO6399.

3. Interrelationships between snowpack dynamics and tree growth in the Tigiretsky Ridge (Altai): Implications for ecological responses to climate variability

В данном исследовании рассматривается сложное взаимодействие между динамикой снежного покрова и ростом деревьев в районе Тигирецкого хребта, с использованием дендрохронологических данных и данных о снежном покрове за период с 2013 по 2020 год. С применением метода температурного индекса таяния (Temperature-Based Melt-Index Method) была проведена точная оценка максимального водного эквивалента снежного покрова в зимние месяцы, что позволило выявить значительную пространственную изменчивость, обусловленную высотой, экспозицией склонов и близостью к водоразделам. Результаты исследования указывают на асимметричное распределение снежного покрова: на южных склонах на низких высотах наблюдаются более высокие запасы снега, тогда как на больших высотах ситуация меняется. Особенно примечательно, что вблизи водоразделов запасы снега на северных склонах могут превышать запасы на южных в 30 раз. Анализ также выявил положительную корреляцию между увеличением водного эквивалента снежного покрова и радиальным приростом Abies sibirica L. (пихты сибирской) в экотоне верхней границы леса, что указывает на значительный экологический отклик деревьев на изменение снежных условий. Полученные данные способствуют более глубокому пониманию воздействия климатической изменчивости на взаимодействие между снежным покровом и растительностью в горных экосистемах, формируя основу для дальнейших исследований, направленных на раскрытие механизмов этих взаимосвязей.

Bykov N. I., Birjukov R. J. Interrelationships between snowpack dynamics and tree growth in the Tigiretsky Ridge (Altai): Implications for ecological responses to climate variability // Acta Biologica Sibirica. – 2024. –V. 10. – P. 1319–1336. https://doi.org/10.5281/zenodo.14190443 (журнал индексируется в Scopus по направлению Environmental Science —> Ecology; Global and Planetary Change, процентиль журнала — 29).

4. Система мониторинга и обеспеченность данными прогноза наводнений Восточно-Казахстанской области

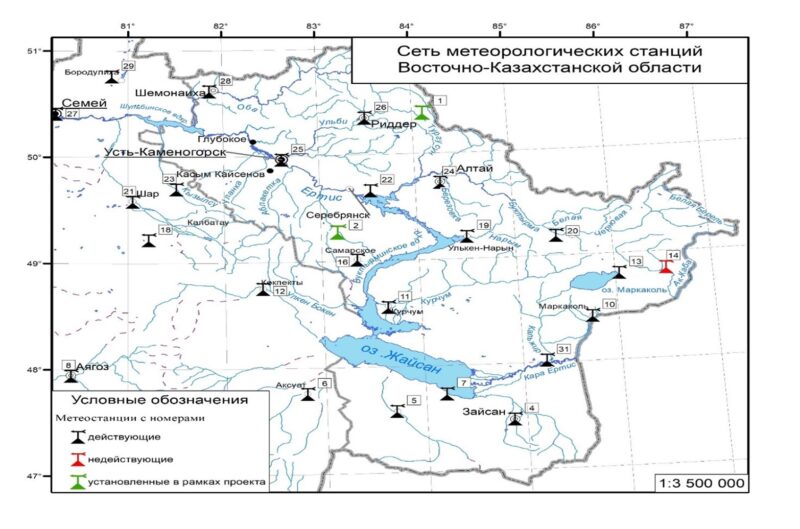

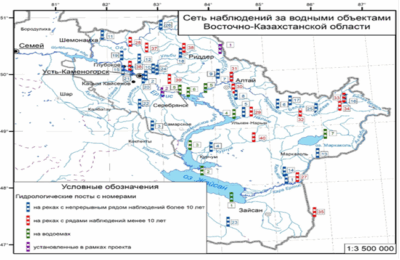

Данная статья посвящена сбору доступной информации о водных объектах Восточно-Казахстанской области, полученной из открытых источников — данных, предоставленных Республиканской гидрометеорологической службой и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Целью работы является создание пространственно привязанной базы атрибутивных данных в рамках ГИС-платформы, а также формирование основы для дальнейших исследований, направленных на разработку и внедрение моделей прогнозирования наводнений. Проведён обзор существующих исследований в области прогнозирования паводков как по регионам Казахстана, так и за рубежом, что позволило сформулировать критерии оценки данных и систем гидрологического мониторинга. В статье также дана характеристика гидрологического режима ключевых репрезентативных водных объектов Восточного Казахстана. На основе пространственного анализа сети гидрологических станций и известных зон затопления была проведена оценка пространственного охвата государственной системы наблюдений, по результатам которой разработаны рекомендации по её расширению. В заключение сделаны выводы о применимости собранных данных для построения прогностических моделей.

Павленко А.В., Мансурова А.К., Кызырканов А., Черных Д.В. Система мониторинга и обеспеченность данными прогноза наводнений Восточно-Казахстанской области //Вестник Карагандинского Университета. Серия Биология. Медицина. География. – 2024. – Т. 4. https://doi.org/10.31489/2024bmg4/183-196

5. Feature selection methods for lstm-based river water level and discharge forecasting

Точное прогнозирование речного стока и уровней воды имеет решающее значение для эффективного управления водными ресурсами, смягчения последствий наводнений и обеспечения общественной безопасности. В данном исследовании проведено сравнение методов отбора признаков на основе корреляционного анализа и метода главных компонент (PCA) для моделей прогнозирования на базе LSTM в бассейне реки Уба, в пределах города Шемонаиха Восточно-Казахстанской области. Исходный набор данных охватывает период с 1995 по 2021 год, при этом данные за 1995–2019 годы использовались для обучения и валидации моделей, а данные за 2020–2021 годы — для тестирования. Оба метода отбора признаков сократили исходный набор предикторов до 13 переменных, при этом удалось в целом сохранить точность прогнозирования. Для повышения стабильности предсказаний и снижения дисперсии, связанной со случайной инициализацией, была обучена ансамблевая модель из 10 LSTM-сетей, использующих входные последовательности длиной 60 дней и осуществляющих прогноз на 10-дневный горизонт. Оценка производительности моделей проводилась с использованием коэффициента эффективности Нэша–Сатклиффа (Nash–Sutcliffe Efficiency, NSE). Результаты показали, что метод отбора признаков на основе корреляции дал сопоставимую точность с моделью, использующей полный набор признаков, при тестировании на данных 2020 года. Это говорит о том, что исключение высоко коррелированных признаков не снижает способность модели к краткосрочному прогнозированию. Модель с признаками, отобранными на основе PCA, продемонстрировала некоторое отставание на более длительных горизонтах в 2020 году, но показала преимущество на большинстве горизонтов в 2021 году. Однако общая точность прогнозов в 2021 году снизилась по сравнению с 2020 годом, что свидетельствует о большей изменчивости гидрологических условий и отклонении их от исторических данных обучения, указывая на необходимость периодического обновления модели с учётом новых данных. Оба метода отбора признаков эффективно снизили размерность данных, сохранив при этом предсказательную способность моделей. Однако ни один из методов не оказался универсально лучшим на всех временных горизонтах прогноза. Эти результаты подчеркивают важность систематического подхода к выбору признаков в гидрологических моделях, а также необходимость адаптации моделей к изменяющимся природным условиям.

Alzhanov A., Nugumanova A. FEATURE SELECTION METHODS FOR LSTM-BASED RIVER WATER LEVEL AND DISCHARGE FORECASTING //Scientific Journal of Astana IT University. – 2025. – Т. 21. https://doi.org/10.37943/21EHLH9882

6. Development of methodology for GIS assignments in flood mapping using Bloom’s taxonomy and scaffolding approach

В данной статье представлено исследование по проектированию и реализации серии заданий по ГИС для учебного курса по картированию наводнений, структурированных с использованием таксономии Блума и метода поэтапного обучения («scaffolding»). Образование в области геоинформационных систем (ГИС) часто связано с освоением сложных технических навыков, что требует структурированного подхода к обучению для обеспечения последовательного освоения концепций. В данном исследовании была разработана последовательность практических заданий с возрастающей сложностью, соответствующей уровням когнитивной сферы по таксономии Блума — от базового усвоения знаний до задач высшего уровня, включающих анализ и оценку. Подход «scaffolding» применялся для облегчения процесса обучения: на начальных этапах студентам предоставлялось более подробное руководство, которое постепенно сокращалось по мере роста их компетентности. Исследование проводилось на старших курсах бакалавриата в рамках дисциплины «Методика картирования зон чрезвычайных ситуаций при наводнениях» в Восточно-Казахстанском университете им. Сарсена Аманжолова, где участвовали 21 студента. Задания включали реальные сценарии картирования наводнений с использованием таких инструментов ГИС, как ArcGIS Pro и QGIS, что позволило студентам применять теоретические знания на практике. Результаты исследования показали, что структурированный подход с постепенной поддержкой существенно повысил успеваемость и уверенность студентов в своих ГИС-навыках. Количественный анализ оценок за задания показал стабильное улучшение результатов по мере перехода к более сложным задачам, а качественные отзывы выявили высокий уровень вовлеченности и ценность обучения. Выводы исследования подчеркивают эффективность сочетания таксономии Блума и поэтапного обучения в преподавании ГИС, предлагая практическую основу для проектирования учебных программ. Данный подход имеет потенциал для повышения результатов обучения в технических дисциплинах, особенно в области геопространственного анализа, и содержит рекомендации для преподавателей по эффективному внедрению пошаговых заданий. Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение долгосрочного сохранения навыков и применение данной методики в других технических областях.

Pavlenko, A., Makhambetova, Z., Chursin, A., Kyzyrkanov, A., & Tleshova, Z. (2025). DEVELOPMENT OF METHODOLOGY FOR GIS ASSIGNMENTS IN FLOOD MAPPING USING BLOOM’S TAXONOMY AND SCAFFOLDING APPROACH . Scientific Journal of Astana IT University, 21, 196–215. https://doi.org/10.37943/21ZZUB3172

- Прямые результаты

- Собран набор многолетних данных об осадках, снегозапасах, температурных режимах и солнечной радиации, водных объектах и набор спутниковых снимков водосборных территорий и зон затопления в ВКО.

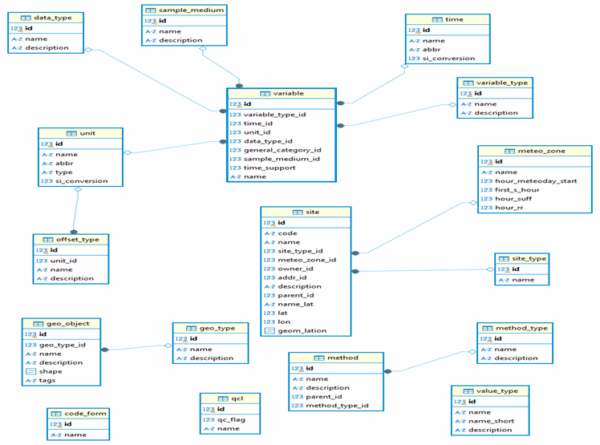

- Разработаны цифровые модели рельефа водосборных территорий и зон затопления и концептуальная модель геореляционной базы данных водных ресурсов ВКО.

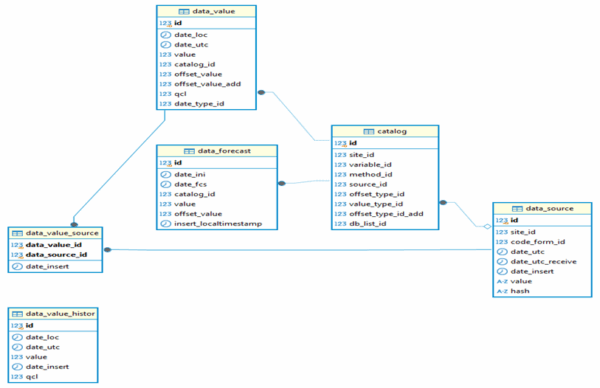

- Разработана концептуальная модель геореляционной базы данных водных ресурсов ВКО на основе модели ODM (Observation Data Model). Для реализации использована СУБД PostgreSQL с расширением PostGIS, обеспечивающим поддержку геоданных и геопространственный анализ.

- Установлены 2 гидростанции и 2 метеостанции на территории ВКО.

Место реализации программы

- Астана – Astana IT University.

- Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск – Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова.